Astillas 1: la pandemia del covid-19

Juan Sebastián Mina

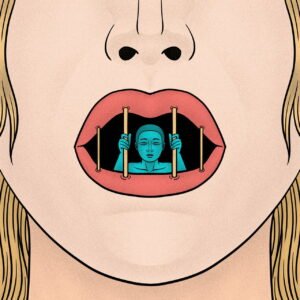

Lejos de las pretensiones infértiles del encasillamiento literario, Astillas es una invitación para que quien lee haga de estos relatos incompletos un espacio de libertad. Astillas, en su sentido amplio, es un juego literario. Pido que no se les tome con demasiada seriedad, aunque no haya juegos que sean un juego. Ustedes me preguntarán por una definición más exacta; sin embargo, yo no sabría decir lo que es porque toda definición es un límite en sí misma. Astillas es lo que usted quiera que sea. Pero le propongo que no sea más que eso: un juego; le propongo que vuelva a los relatos como se vuelve a una metáfora, sin agotarla y siempre buscando nuevas imágenes.

Innecesarias son las explicaciones sobre el nombre. Astillas pudo ser Basuretas, Esquirlas o Jirones; no obstante, la esencia es la misma: un instrumento expresivo al servicio del concepto. Como todo juego, tiene sus reglas; también ganadores y perdedores. Pero recuerde: «No hay nadie sobre quien triunfar, sino sobre uno mismo. Y luchar contra los otros significa enseñarles a triunfar sobre ellos mismos».

Identidades

«¿Usted qué hace con esa camisa? ¿No le da vergüenza? Ese equipito solo tiene hinchas malandros y marihuaneros. Además, usted de aquí no sale. Y menos para allá. Es peligroso». La casa adquirió un aura fría. Solo calentaban la olla con el arroz para la cena y la cabeza del injuriado. «Voy a salir. ¿No ve que llevo seis meses esperando?». El arroz ya humeaba. «Ya le dije que no. Y si está muy aburrido, pues váyase. O páguele a los de Win… Pero como ni trabaja». «¡El arroz! ¿No les huele?», aulló una voz desde el patio. «Ni en eso le ayudan a uno en esta casa». El padre se arrellana en la comodidad del sofá. «Como si usted trabajara mucho», rezonga el uno; el otro reacciona: se levanta con un movimiento ágil, no propio de su edad, su puño desgarra el aire y se clava en la pared. Uno es rápido. Besa el escudo de su camisa, dice algo que en el patio no se entiende y cierra de un portazo. En la cocina el arroz se quema.

Cotidiano I

Era una mañana estéril. Afuera, el sol se alzaba perezoso sobre la ciudad que se arrellanaba en la comodidad del silencio; adentro, la estufa estaba apagada y Deyanira aún dormía. Ese día, como los 90 anteriores, su guardería estaría cerrada. No habría juguetes sembrados en las baldosas. Tampoco el rebaño de risas siguiendo al pastor de la niñez. Silencio. ¡Hay tantas formas de silencio! Pronto debía pagar el arriendo, pero ese día, y los 90 siguientes, las ollas descansarían bocabajo babeando sobre el mesón, y el piso estaría limpio. El único ruido sería el de la radio soltando buena melodía salsera, porque eso sí, si viene el fin del mundo, que nos coja con salsa. Menos, nada.

Sus hijos también dormían: la estudiante y el profesor. Todos en la comodidad de los lazos familiares. Aquel día Olga sería invitada a la boda del tío y pensaría en el incisivo frontal que se había partido hacía unos meses. La impotencia. Sebastián padecía la hospitalización de uno de sus estudiantes. Y Deyanira se levantaría con un mensaje del banco que le animaría a reactivar su economía; de lo contrario, tendría un reporte en las centrales de riesgo. Y a nadie le gustan los reportes. ¡Esto es tan poco, pero es tanto!

Se estima que el 83 % de la población infantil de cero a cinco años del país es atendida por jardines privados. Seguro en esa cifra están Motta y «El Chelo», «Joe» y Mariana, a quien el azaroso destino y el prematuro tanteo adánico de uno de sus congéneres motivaron a que le llamaran «Araña». Y «Araña» se quedó. Ellos deben vivir su infancia porque eso no da espera. Aunque decirlo es un eufemismo porque la “infancia” no soporta ningún imperativo. Cada uno de estos niños será una oveja solitaria en algún prado embaldosado minado de ausencias y soldaditos de plástico o muñecas sin cabeza. ¡Qué triste es un juguete sin su niño! Réplicas de esos mismos muñecos descansaban en las cajas de icopor que, con la disciplina que traen los años y la resignación barnizada de paciencia, Deyanira limpiaría una vez por semana en medio de su guardería vacía.

Confesión de un hombre en cuarentena

Confieso que he llorado. Lloré como hace tiempo no lloraba. Lloré de forma inexperta, contenida, tímida. Lloré de rabia. Lloré de impotencia ante la fuerza que me supera en número y letalidad. Lloré al saberme minúsculo. Lloré por aquellos trapos rojos condecorando las ventanas del barrio en señal de auxilio; lloré al ver a mis estudiantes desesperados porque sus padres debían salir a trabajar, de lo contrario, ellos serían los del trapo rojo en la ventana. Lloré, en fin, por «la situación». Sí, así, entre comillas, porque parece que eso fuese un ente ajeno, un algo que, a pesar de haber empapado cada rincón de nuestras vidas, aún «está lejos».

Confieso que he llorado pensando en cada historia que se perdió en medio de las cifras desesperadas. Confieso que no comprendo el afán, mucho más apresurado que el del contador de muertos y recuperados, por saber del estado de la curva de contagios o la última cagada del caudillo de turno. Se ha preguntado usted, ¿para qué sabe esto? En medio del dolor, la angustia y la inferioridad es necesario un aprovechamiento social de la experiencia que «esto» significa. Eso es cultura. ¡Para eso sabemos! Frente a ese algo al que nos adaptaremos, reinventar nuestra esencia llevará al progreso, a que no exista un estudiante más preocupado por saber qué va a comer en lugar de saber en qué va pensar, cómo va a restar o en qué lugar va a leer. El cambio debe llevarnos, necesariamente, a que no haya trapos rojos en las ventanas de nadie. Pero, por supuesto, esto ya lo sabemos. Al menos eso creemos.

Confieso que llorar en pandemia cambió la percepción de mi vida. La pandemia redujo mi infancia a una mera complicidad lejana entre el desconocimiento y la fortuna de ser el primer hijo, el anhelado nieto y sobrino consentido. Luego vendría la muerte de la abuela, el nacimiento de los primos y la separación de mis padres. Y con los años, la pandemia misma. ¡Hay tantas formas de morir! Confieso que quería ser chef. Quiero; pero serlo hubiese significado un trapo rojo en la ventana de mi casa. Y confieso que la idea no me asustaba tanto como lo hace ahora. Así, estudié Licenciatura en Literatura y, estando en Univalle, hice un diplomado en Escritura Creativa por el Pacífico. Fue navegando Tumaco en panga, oliendo la reserva natural de San Cipriano, viendo un mangle coronado por una bandera fariana en Guapi y sintiendo el cianuro en un río que hiere la geografía en Manungará donde me cuestioné no por qué, sino para qué saber lo que sé. La respuesta ya la saben.

Confieso que no sé por qué me confieso, pero sé que el tiempo, testarudo y mezquino, seguirá rodando y que cuando usted lea esto, seguramente ya habré hecho mi penitencia y tendré que volver a la página en blanco y empezar de nuevo: Confieso que he llorado…

Imagen de cabecera: tomada de Pixabay.